Опоясывающий герпес при лимфоме

Опоясывающий герпес (herpes zoster, син. опоясывающий лишай) – вирусное заболевание, поражающее нервную систему и кожу.

Этиология и патогенез

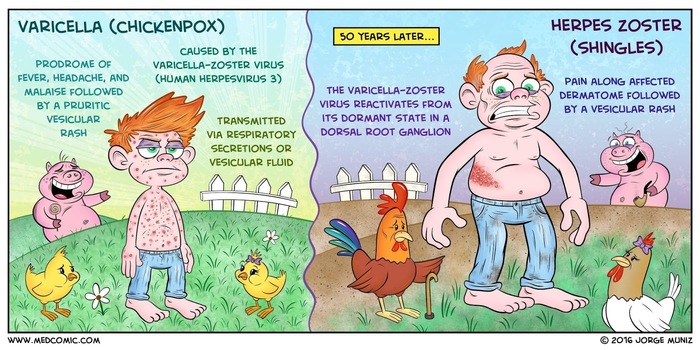

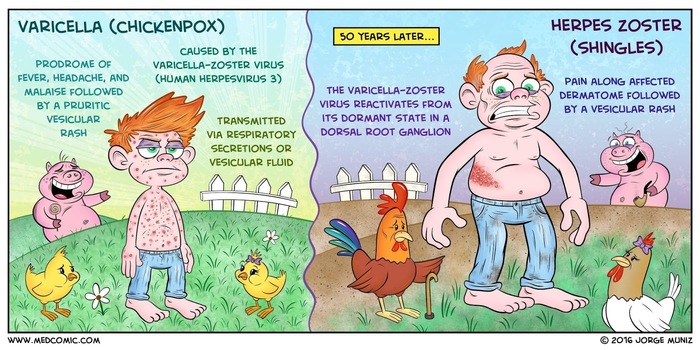

Возбудитель опоясывающего герпеса – вирус Varicella zoster – одновременно является возбудителем ветряной оспы. Развитие опоясывающего лишая – результат реактивации латентного вируса после перенесенной в детстве ветряной оспы. В реактивации вируса определенную роль играют возраст, иммуносупрессивные лекарства, лимфома, усталость, эмоциональные расстройства, радиотерапия. Люди пожилого возраста подвержены большему риску развития невралгии, которая может продолжаться месяцами после того, как зажили очаги на коже. Боль может симулировать плеврит, инфаркт миокарда, заболевание брюшной полости или мигрень и может быть трудной диагностической проблемой, пока не появится характерная сыпь. Симптомы головной боли, фотофобии и недомогания могут на несколько дней предшествовать высыпанию. Лихорадка не типична. Перенесенный приступ опоясывающего лишая не дает длительного иммунитета, поэтому нет ничего необычного в том, что в течение жизни человек может иметь 2 или 3 эпизода заболевания. Может отмечаться региональная лимфоаденопатия. Опоясывающий герпес, в том числе его рецидивирующее течение, может быть самым ранним клиническим признаком развития СПИДа у лиц из группы повышенного риска.

Клиническая картина

Инкубационный период не установлен. Заболевание часто начинается с продромальных явлений в виде недомогания, подъема температуры, слабости, головной боли, тошноты и односторонней невралгии определенной зоны иннервации. Затем в зоне возникновения невралгии на гиперемированной и отечной коже появляются сгруппированные пузырьки, располагаясь по ходу пораженного нерва и его ветвей, как правило, односторонне (чаше вдоль межреберных нервов, по ходу лицевого, тройничного нервов). Содержимое везикул вскоре мутнеет, образуются гнойнички, при вскрытии которых формируются эрозии, покрывающиеся корками. В тяжелых случаях возникают язвенные и язвенно-некротические поражения с плотными геморрагическими корками. Длительность заболевания составляет от 1 до 3 нед. В 2-4% случаев может быть генерализованная форма поражения с увеличением лимфатических узлов и распространенными по кожному покрову высыпаниями без сильных болей. Эта форма возникает у лиц с тяжелыми сопутствующими заболеваниями (лимфомой, лейкозом, раком внутренних органов), у больных, длительно получающих иммунодепрессанты, цитостатики, кортикостероиды. Наиболее тяжелая форма – гангренозная, развивающаяся у ослабленных и пожилых людей, страдающих сахарным диабетом, язвой желудка. При этом образовавшиеся гангренозные язвы долго не заживают и оставляют после себя рубцы. Болевой синдром обусловлен нейротропностью вируса, боли могут оставаться длительное время после разрешения высыпаний. Они тупые, стреляющие, жгучие. При поражении в области глаз высыпания могут повреждать роговицу, конъюнктиву, склеру, радужную оболочку. Вирус может проникнуть в субарахноидальное пространство и вызвать менингоэнцефалит с тяжелым и продолжительным течением.

Глазная форма опоясывающего лишая (офтальмогерпес) – высыпания протираются от уровня глаз до макушки, но не пересекают среднюю линию. Везикулы на крыльях носа ассоциируются с наиболее серьезными глазными осложнениями. Среди пациентов с офтальмогерпесом, не получивших противовирусную терапию, развиваются осложнения (кератопатия, эписклерит, ирит). Системная противирусная терапия приводит к уменьшению поздних глазных осложнений. Пациентам с офтальмогерпесом необходима консультация офтальмолога.

Постгерпетическая невралгия – это боль, сохраняющаяся в течение 30 дней после исчезновения сыпи. Наличие и продолжительность этой боли изменяются с возрастом. Боль может персистировать месяцами или годами после исчезновения очагов. Боль часто тяжелая, упорная, изматывающая. Пациенты защищают зоны гиперестезии, чтобы избежать малейшего давления, которое вызывает новую волну боли.

Диагностика

Диагноз герпеса устанавливают на основании клинической картины. Существуют лабораторные методы выявления вируса Varicella zoster, которые используются редко – обычно достаточно характерной клинической картиной заболевания.

Лечение

Системные противогерпетические препараты уменьшают острую боль, воспаление, образование везикул. Лечение наиболее эффективно, если его начинают в течение первых 48 часов. При лечении опоясывающего герпеса используют чаще Фамвир по 500мг 3 раза в сутки в течение 7 дней, или Валтрекс по 1г 3 раза в день в течение 7 дней, или Зовиракс по 800мг 5 раз в день в течение 7-10 дней, или Панавир по 5мл внутривенно 5 инъекций с интервалами по 48 часов. Для устранения отека нервов рекомендуются салицилаты, диакарб. При постгерпетической невралгии — нестероидные прововоспалительные средства, кортикостероиды коротким курсом, в некоторых случаях – наркотики. Используются также ганглиоблокаторы – ганглерон (пахикарпин), противовирусный гамма-глобулин, витамины В1, В6, аскорбиновая кислота, биогенные стимуляторы. Из физиотерапевтического лечения предпочтительны диатермия, токи Бернара, гелий-неоновый или инфракрасный лазер. Наружно назначают противовирусные мази, эпителизирующие (солкосерил, дерматоловые) средства, анилиновые красители.

Литература

1. Дерматология. Атлас-справочник. Т. Фицпатрик, 1999.

2. Кожные болезни. Диагностика и лечение. Т.П. Хэбиф, 2006.

3. Кожные и венерические болезни. Справочник под редакцией О.Л. Иванова, 1997.

Автор статьи врач-дерматолог Боргоякова М.Г.

Источник Сибирский медицинский портал

Источник

Îïîÿñûâàþùèé ëèøàé ýòî çàáîëåâàíèå, âûçâàííîå âèðóñîì ãåðïåñà 3 òèïà, Herpes Zoster. Ýòîò æå âèðóñ âûçûâàåò ó ÷åëîâåêà âåòðÿíóþ îñïó. Ïåðåáîëåâ âåòðÿíêîé, ÷åëîâåê íå çàáîëååò åþ âòîðîé ðàç èìåííî ïîòîìó, ÷òî âèðóñ íàâñåãäà îñòàåòñÿ â îðãàíèçìå è ïîñòîÿííî ïîääåðæèâàåò ñïåöèôè÷åñêèé èììóíèòåò. Íî â îïðåäåëåííûõ ñèòóàöèÿõ âèðóñ ìîæåò àêòèâèçèðîâàòüñÿ è òîãäà ðàçâèâàåòñÿ ëèøàé.

Êàê ìîæíî çàáîëåòü îïîÿñûâàþùèì ëèøàåì?

Çàðàçèòüñÿ îïîÿñûâàþùèì ëèøàåì íåëüçÿ. Ïåðâè÷íîå èíôèöèðîâàíèå çîñòåðíûì âèðóñîì ïðèâîäèò ê ðàçâèòèþ âåòðÿíîé îñïû. Âòîðè÷íî èíôèöèðîâàòüñÿ íåâîçìîæíî âèðóñ óæå åñòü â îðãàíèçìå, îí íàõîäèòñÿ â íåðâíûõ óçëàõ è íåàêòèâåí. Àêòèâèçàöèÿ âèðóñà ïðîèñõîäèò íà ôîíå ñíèæåííîãî èììóíèòåòà.

Ïðîâîöèðóþùèå ôàêòîðû àêòèâàöèè âèðóñà

— ïåðåîõëàæäåíèå;

— ñìåíà êëèìàòà;

— ñèëüíûé ýìîöèîíàëüíûé ñòðåññ;

— òÿæåëîå çàáîëåâàíèå.

Ïðîÿâèâøèñü â âèäå îïîÿñûâàþùåãî ãåðïåñà, âèðóñ ïîãèáàåò. Ïîâòîðíûå ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ ó çäîðîâûõ ëþäåé êðàéíå ðåäêè.

Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ ðåöèäèâû îïîÿñûâàþùåãî ãåðïåñà ãîâîðÿò î âûðàæåííîì ñíèæåíèè èììóííîé çàùèòû. Òàêîå áûâàåò ïðè ÂÈ×-èíôåêöèè, îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ.

Åñëè ó ÷åëîâåêà ïîâòîðíî âîçíèêàåò ëèøàé, íà îäíîì è òîì æå ó÷àñòêå òåëà ýòîò ó÷àñòîê ìîæåò áûòü ëîêàëèçàöèåé îïóõîëè.

Êòî áîëååò îïîÿñûâàþùèì ãåðïåñîì?

Çàáîëåòü îïîÿñûâàþùèì ãåðïåñîì ìîæåò ëþáîé ÷åëîâåê, ïåðåíåñøèé êîãäà-ëèáî âåòðÿíóþ îñïó.

Ïðè ýòîì íå âàæíî, ñêîëüêî âðåìåíè ïðîøëî ïîñëå âåòðÿíêè 3 ìåñÿöà èëè 30 ëåò.

Áîëåþò ëþäè â ëþáîì âîçðàñòå è ìàëåíüêèå äåòè, è ñòàðèêè. Îäíàêî áîëüøèíñòâî ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ ïðèõîäèòñÿ íà âîçðàñò ñòàðøå 50 ëåò. Ýòî ñâÿçàíî ñ åñòåñòâåííûì âîçðàñòíûì ñíèæåíèåì èììóííîé çàùèòû.

Çàðàçíîñòü ïðè îïîÿñûâàþùåì ãåðïåñå íåâûñîêàÿ. Âèðóñ ñîäåðæèòñÿ òîëüêî â êîæå, ïåðåäàåòñÿ ïðè áëèçêîì êîíòàêòå. ×åëîâåê ñ îïîÿñûâàþùèì ãåðïåñîì îïàñåí òîëüêî äëÿ ëþäåé, íå áîëåâøèõ âåòðÿíîé îñïîé.

Çàáîëåòü îïîÿñûâàþùèì ãåðïåñîì ìîæíî ÷åðåç äåñÿòêè ëåò ïîñëå ïåðåíåñåííîé âåòðÿíêè

Êàê ïðîòåêàåò îïîÿñûâàþùèé ëèøàé?

Îïîÿñûâàþùèé ãåðïåñ ìîæåò ïðîòåêàòü òèïè÷íî èëè àòèïè÷íî. Äëÿ íåãî õàðàêòåðíà ïóçûðüêîâàÿ ñûïü, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ íà îïðåäåëåííîì ó÷àñòêå òåëà. Âèðóñ íàõîäèòñÿ â íåðâíûõ óçëàõ è ðàñïðîñòðàíåíèå åãî èäåò ïî íåðâíûì âîëîêíàì. Ïîýòîìó ñûïü ïîÿâëÿåòñÿ íà ó÷àñòêå òåëà, êîòîðûé èííåðâèðóåòñÿ çàðàæåííûìè âèðóñîì íåðâàìè. ×àùå âñåãî ýòî ëèöî, ñïèíà è ïîÿñíèöà. Ðåæå ñûïü âîçíèêàåò íà æèâîòå è êîíå÷íîñòÿõ.

Äëÿ îïîÿñûâàþùåãî ëèøàÿ õàðàêòåðåí ïåðèîä ïðåäâåñòíèêîâ

— ñíà÷àëà ÷åëîâåê îùóùàåò äèñêîìôîðò è ææåíèå â ó÷àñòêå êîæè, ãäå ïîòîì ïîÿâèòñÿ ñûïü. Åñëè ýòî ñïèíà, çà÷àñòóþ ÷åëîâåê ïðåäïîëàãàåò ó ñåáÿ ìåæðåáåðíóþ íåâðàëãèþ, îñòåîõîíäðîç, ðàäèêóëèò. Òàêîå ñîñòîÿíèå äëèòñÿ 1-2 äíÿ.

— çàòåì ðåçêî ïîâûøàåòñÿ òåìïåðàòóðà äî 38 ãðàäóñîâ è âûøå.

È óæå ïîñëå âûøåïåðå÷èñëåííûõ ïðåäâåñòíèêîâ ó÷àñòîê êîæè êðàñíååò è íà íåì ïîÿâëÿåòñÿ ñûïü. Îíà ïðåäñòàâëåíà ìåëêèìè ïóçûðüêàìè, êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íå õàîòè÷íî, êàê ïðè âåòðÿíêå, à íåáîëüøèìè ñêîïëåíèÿìè. Âûñûïàíèÿ ñîïðîâîæäàþòñÿ óìåðåííûì çóäîì è áîëüþ. Êàê ïðàâèëî, ñûïü âîçíèêàåò îäíîìîìåíòíî, ïîäñûïàíèÿ íàáëþäàþòñÿ ðåäêî. Åñëè îíà ïîÿâèëàñü íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ òåëà ýòî ïëîõîé ïðîãíîñòè÷åñêèé ïðèçíàê. ×åëîâåêà íóæíî òùàòåëüíî îáñëåäîâàòü íà âûÿâëåíèå äðóãèõ çàáîëåâàíèé.

Òèïè÷íûå âûñûïàíèÿ ïðè îïîÿñûâàþùåì ëèøàå

Òåìïåðàòóðà äåðæèòñÿ âûñîêîé 3-4 äíÿ, çàòåì ñíèæàåòñÿ. Ñûïü ïîñòåïåííî ïîäñûõàåò, ïîêðûâàåòñÿ êîðî÷êàìè. Çàòåì îíè îòïàäàþò, îñòàâëÿÿ äåïèãìåíòàöèþ êîæè. Áåç ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèå ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ äî ìåñÿöà.

Õàðàêòåðåí äëÿ îïîÿñûâàþùåãî ëèøàÿ áîëåâîé ñèíäðîì. Ó äåòåé îí âûðàæåí ìåíüøå, ÷åì ó âçðîñëûõ. Áîëü ñâÿçàíà ñ ïîâðåæäåíèåì îáîëî÷êè íåðâíîãî âîëîêíà âèðóñîì. Îíà áûâàåò ñòðåëÿþùåé, êîëþùåé, òóïîé, âîçíèêàåò ïåðèîäè÷åñêè èëè äåðæèòñÿ ïîñòîÿííî. Åñëè áîëü ñîõðàíÿåòñÿ äîëüøå òðåõ ìåñÿöåâ, òàêîå ñîñòîÿíèå íàçûâàþò ïîñòãåðïåòè÷åñêîé íåâðàëãèåé.

Ðàçâèâàåòñÿ ïîñòãåðïåòè÷åñêàÿ íåâðàëãèÿ íå ó âñåõ ïàöèåíòîâ.

Ôàêòîðû ðèñêà ðàçâèòèÿ ïîñòãåðïåòè÷åñêîé íåâðàëãèè

— âîçðàñò ñòàðøå 50 ëåò;

— æåíñêèé ïîë;

— íàëè÷èå ñîïóòñòâóþùèõ çàáîëåâàíèé;

— àëêîãîëèçì;

— ïîðàæåíèå òðîéíè÷íîãî íåðâà;

— îáøèðíûå âûñûïàíèÿ.

Áîëü óñèëèâàåòñÿ ïî íî÷àì, èç-çà ÷åãî ÷åëîâåê ïëîõî ñïèò. Áåññîííèöà ïðèâîäèò ê ñíèæåíèþ òðóäîñïîñîáíîñòè, ðàçäðàæèòåëüíîñòè, äåïðåññèè. Âîçìîæíû ïñèõè÷åñêèå íàðóøåíèÿ. Ïðîäîëæàòüñÿ ïîñòãåðïåòè÷åñêàÿ íåâðàëãèÿ ìîæåò äî äâóõ ëåò.

Àòèïè÷íûå ïðîÿâëåíèÿ îáû÷íî ñâÿçàíû ñ äðóãèì âîçáóäèòåëåì çàáîëåâàíèÿ â 15% ñëó÷àåâ ïðè÷èíîé îïîÿñûâàþùåãî ëèøàÿ ñòàíîâèòñÿ âèðóñ ïðîñòîãî ãåðïåñà. Ñûïü ìåíåå âûðàæåíà, ïðåäñòàâëåíà åäèíè÷íûìè ïÿòíàìè èëè ïóçûðüêàìè. Îáùåå ñîñòîÿíèå ïðàêòè÷åñêè íå ñòðàäàåò.

Òàêòèêà ëå÷åíèÿ îïîÿñûâàþùåãî ãåðïåñà

Äèàãíîñòèêà çàáîëåâàíèÿ íåñëîæíàÿ, íå òðåáóåòñÿ ñïåöèôè÷åñêèõ ìåòîäîâ îáñëåäîâàíèÿ. Äèàãíîç ñòàâÿò êëèíè÷åñêè, íà îñíîâàíèè õàðàêòåðíûõ ñèìïòîìîâ. Íàçíà÷àþò îáùèé àíàëèç êðîâè, ïî ïîêàçàíèÿì ÷åëîâåêà îáñëåäóþò íà ÂÈ×-èíôåêöèþ. Áîëåå óãëóáëåííîå îáñëåäîâàíèå ïîêàçàíî ëèøü ïðè ðåöèäèâèðóþùåì ãåðïåñå.

Ãîñïèòàëèçàöèÿ â èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå íå îáÿçàòåëüíà. ×åëîâåêà ãîñïèòàëèçèðóþò ïðè òÿæåëîì òå÷åíèè áîëåçíè è ïî ñîöèàëüíûì ïîêàçàíèÿì íàïðèìåð, åñëè â äîìå åñòü ðåáåíîê èëè áåðåìåííàÿ æåíùèíà, íå áîëåâøàÿ âåòðÿíîé îñïîé.

Ëå÷åáíûé ïðîöåññ âêëþ÷àåò ñîáëþäåíèå ðåæèìà è ïðèåì ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ. Ðåêîìåíäóåòñÿ îãðàíè÷èòü êîíòàêò ñ âîäîé, îáðàáàòûâàòü âûñûïàíèÿ àíòèñåïòèêàìè. Ïîñòåëüíûé ðåæèì ïîêàçàí ïðè âûñîêîé òåìïåðàòóðå. Ïðè ñèëüíîé áîëè êîæó â ìåñòàõ âûñûïàíèé ìîæíî îáðàáàòûâàòü êðåìîì ñ ëèäîêàèíîì.

Îñíîâíîå ëå÷åíèå ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû. Íàçíà÷àþò àöèêëîâèð è åãî ïðîèçâîäíûå, äîçó ïîäáèðàåò âðà÷.

Äëèòåëüíîñòü ëå÷åíèÿ íå ìåíåå 10 äíåé, äàæå åñëè âûñûïàíèÿ èñ÷åçëè ðàíüøå. Ïðè âûðàæåííîé îòå÷íîñòè êîæè ïîêàçàíû àíòèãèñòàìèííûå ñðåäñòâà.

Ëå÷åíèåì ïîñòãåðïåòè÷åñêîé íåâðàëãèè çàíèìàþòñÿ íåâðîëîãè. Îáû÷íûå àíàëüãåòèêè, ÍÏÂÑ â äàííîì ñëó÷àå íåýôôåêòèâíû. Äëÿ óñêîðåíèÿ âîññòàíîâëåíèÿ íåðâíîãî âîëîêíà ê ëå÷åíèþ äîáàâëÿþò âèòàìèíû ãðóïïû Â.

Çàêëþ÷åíèå

Åñëè âû êîãäà-ëèáî ïåðåáîëåëè âåòðÿíîé îñïîé, ó âàñ åñòü ðèñê çàáîëåòü îïîÿñûâàþùèì ãåðïåñîì. Ñïðîâîöèðîâàòü áîëåçíü ìîãóò ïåðåîõëàæäåíèå, óëüòðàôèîëåò, ñòðåññ. Ïîâòîðíûå ñëó÷àè çàáîëåâàíèÿ òðåáóþò óãëóáëåííîãî îáñëåäîâàíèÿ. Åñëè æå âû íå áîëåëè âåòðÿíîé îñïîé, âû ìîæåòå çàðàçèòüñÿ åþ îò ÷åëîâåêà ñ îïîÿñûâàþùèì ãåðïåñîì.

Èñòî÷íèê: www.vsevrachizdes.ru/blog/opoyasyvayushchij-lishaj

Источник

Опоясывающий лишай (herpes zoster, опоясывающий герпес) — спорадическое заболевание, возникающее в результате активизации латентного вируса ветряной оспы. Характеризуется воспалением задних корешков спинного мозга и межпозвоночных ганглиев, а также появлением лихорадки, общей интоксикации и везикулезной экзантемы по ходу вовлеченных в процесс чувствительных нервов.

Заболевают лица, ранее перенесшие ветряную оспу. Заболевают преимущественно лица пожилого и старческого возраста. Частота заболевания варьирует от 5 до 10 на 1000 человек в возрасте 60-80 лет. У некоторых больных (около 2% среди больных с нормальным иммунитетом и у 10% больных с иммунодефицитами) заболевание возникает повторно. При контакте не болевших ранее детей с больными опоясывающим лишаем у них развивается типичная ветряная оспа.

Возникновение болезни Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес)

Возбудитель заболевания — вирус семейства Herpesviridae, вызывающий опоясывающий лишай и ветряную оспу. Как и многие другие представители семейства Herpesviridae, вирус нестоек во внешней среде: быстро гибнет при нагревании, под воздействием ультрафиолетовых лучей и дезинфицирующих средств. Способен долго сохраняться при низкой температуре и выдерживать повторное замораживание.

Течение болезни Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес)

Опоясывающий лишай часто возникает у лиц, которые подвергаются различным воздействиям, ослабляющим иммунитет (больные лейкозами, лимфогранулематозом, новообразованиями, получающие химиотерапию, длительно получающие кортикостероиды и иммунодепрессанты, особенно часто инфекция развивается у больных с синдромом приобретенного иммунодефицита). Заболевают лица старческого возраста в связи с возрастным снижением иммунной защиты. В результате активизируется латентная инфекция вирусом ветряной оспы, который в течение нескольких десятилетий сохранялся в организме, не вызывая каких-либо клинических проявлений. Обязательным компонентом активизации инфекции является своеобразный вирусный ганглионеврит с поражением межпозвоночных ганглиев (или ганглиев черепных нервов) и поражение задних корешков. Вирус может вовлекать в процесс вегетативные ганглии и обусловливать менингоэнцефалит. Могут поражаться и внутренние органы. Таким образом, в картине опоясывающего лишая в отличие от ветряной оспы на первый план выступают не столько эпителиотропные, сколько нейротропные свойства вируса.

Симптомы болезни Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес)

Инкубационный период при опоясывающем лишае (от перенесения первичной инфекции до активизации) продолжается многие годы.

Начальный период заболевания может проявляться продромальными признаками: головной болью, недомоганием, субфебрильной температурой тела, познабливанием, диспептическими расстройствами. Одновременно могут возникать боли, жжение и зуд, а также покалывание и парестезии по ходу периферических нервных стволов в зоне будущих высыпаний. Интенсивность этих субъективных локальных признаков различна у отдельных больных. Продолжительность начального периода варьирует от 1 до 3-4 сут; у взрослых его наблюдают чаще и он обычно длиннее, чем у детей.

В большинстве случаев заболевание начинается остро. Температура тела может повышаться до 38-39 °С; её подъём сопровождают общетоксические реакции (головная боль, недомогание, познабливание). В это же время в зоне иннервации одного или нескольких спинальных ганглиев появляются кожные высыпания с характерными для них болевыми и другими субъективными ощущениями.

Сначала экзантема имеет вид ограниченных розовых пятен величиной 2-5 мм, однако в тот же или на следующий день на их фоне образуются мелкие, тесно сгруппированные везикулы с прозрачным серозным содержимым, расположенные на гиперемированном и отёчном основании. В большинстве случаев экзантему сопровождают увеличение и болезненность регионарных лимфатических узлов; у детей часто выявляют признаки катара верхних дыхательных путей.

Экзантема локализуется соответственно проекции того или иного чувствительного нерва. Чаще всего поражение бывает односторонним: по ходу межрёберных нервов, ветвей тройничного нерва на лице, реже по ходу нервов конечностей. В ряде случаев наблюдают поражение кожи в области гениталий. В динамике заболевания с промежутками в несколько дней могут появляться новые пятна с развитием на их фоне везикулярных элементов. Через несколько дней эритематозный фон, на котором располагаются везикулы, бледнеет, их содержимое становится мутным. В дальнейшем везикулы подсыхают, образуются корочки, отпадающие к концу 3-й недели заболевания, оставляя лёгкую пигментацию.

Повышенная температура тела держится несколько дней, симптомы токсикоза исчезают с её нормализацией.

Выделяют следующие клинические формы опоясывающего лишая:

1) ганглиокожные;

2) ушные и глазные;

3) гангренозную (некротическая);

4) опоясывающий лишай с поражением вегетативных ганглиев;

5) менингоэнцефалитическую;

6) диссеминированную;

7) абортивную.

Наиболее распространенная ганглиокожная форма болезни начинается остро с лихорадки, симптомов общей интоксикации и резко выраженных жгучих болей в месте будущих высыпаний. Через 3-4 дня (иногда только через 10-12 дней) появляется характерная сыпь. Локализация болей и сыпи соответствует пораженным нервам (чаще межреберным) и имеет опоясывающий характер. Боли иногда становятся нестерпимыми, усиливаются при малейшем прикосновении к коже, при охлаждении, движении. На месте везикулезной сыпи вначале возникает инфильтрация и гиперемия кожи, на которой затем сгруппированно появляются пузырьки, заполненные прозрачным, а затем и мутным содержимым. Пузырьки засыхают и превращаются в корочки. Иногда болезнь характеризуется интоксикацией и невралгическими болями, сыпь отсутствует. При появлении кожных высыпаний боли становятся обычно менее интенсивными.

Характерные клинические симптомы имеют глазная и ушная формы опоясывающего лишая. При глазной форме поражается тройничный узел (гассеров узел) и высыпания локализуются по ходу ветвей тройничного нерва (на слизистых оболочках глаза, носа, на коже лица). При ушной форме в процесс вовлекается коленчатый узел, а высыпания появляются на ушной раковине и вокруг нее, могут быть и в наружном слуховом проходе. Может развиться паралич лицевого нерва. Высыпанию предшествуют симптомы общей интоксикации и лихорадка. Резко выражена невралгия тройничного нерва, которая может продолжаться в течение нескольких недель. При глазной форме наблюдаются специфический вирусный кератит, реже ирит, глаукома.

Гангренозная (некротическая) форма опоясывающего лишая развивается обычно у ослабленных лиц. Отмечается глубокое поражение кожи с формированием в последующем рубцов. Можно думать, что в генезе этих форм определенную роль играет наслоение бактериальной инфекции.

Менингоэнцефалитическая форма встречается относительно редко. Заболевание отличается тяжелым течением, летальность выше 60%. Эта форма начинается с ганглиокожных проявлений, чаще в области межреберных нервов, хотя может быть и в шейном отделе. В дальнейшем появляются симптомы менингоэнцефалита (атаксия, галлюцинации, гемиплегия, менингеальные симптомы, может наступить кома). Время от появления кожных высыпаний до развития энцефалопатии колеблется от 2 дней до 3 нед.

Генерализованная форма. Иногда через несколько дней после возникновения локализованной экзантемы единичные или множественные везикулы появляются на всех участках кожи и даже на слизистых оболочках, что нередко ошибочно расценивают как присоединение к опоясывающему герпесу ветряной оспы. При генерализованном характере экзантемы, а также в тех случаях, когда локализованный герпес не проходит в течение 2-3 нед, следует подозревать иммунодефицит или развитие злокачественных новообразований.

Абортивная форма. Характерны быстрое исчезновение эритематозно-папулёзной сыпи и отсутствие везикул.

Любая из приведенных выше форм может сопровождаться поражением вегетативных ганглиев с развитием необычных для опоясывающего лишая симптомов (вазомоторные расстройства, синдром Горнера, задержка мочеиспускания, запоры или понос).

Тяжесть заболевания часто непосредственно связана с локализацией экзантемы. Случаи с расположением высыпаний в области иннервации надглазничного, лобного и носоресничного нервов отличают интенсивные невралгические боли, гиперемия и отёк кожи, поражение век, а иногда и роговицы.

Длительность клинических проявлений опоясывающего герпеса при абортивной форме составляет в среднем несколько дней, при остром течении — 2-3 нед, при затяжном — более месяца.

Боли в области экзантемы при опоясывающем лишае имеют выраженный вегетативный характер: они жгучие, приступообразные, усиливаются в ночные часы и нередко сопровождаются выраженными эмоциональными реакциями. Часто наблюдают локальные парестезии и расстройства кожной чувствительности. Возможны корешковые парезы лицевого и глазодвигательных нервов, конечностей, брюшных мышц, сфинктера мочевого пузыря.

Заболевание может протекать с развитием серозного менингита; воспалительные изменения в ликворе не всегда сопровождаются выраженной менингеальной симптоматикой. В редких случаях в острый период наблюдают энцефалит и менингоэнцефалит. Описаны случаи полирадикулоневропатии и острой миелопатии.

За первым эпизодом опоясывающего лишая обычно следует стойкая ремиссия; рецидивирование заболевания наблюдают не более чем в нескольких процентах случаев. Большинство больных выздоравливают без остаточных явлений, однако невралгические боли могут сохраняться долго, в течение нескольких месяцев и даже лет.

Осложнения опоясывающего лишая: поперечный миелит, сопровождающийся двигательным параличом.

Опоясывающий лишай у ВИЧ-инфицированных и с другими иммунодефицитами протекает тяжелее. Длительность периода появления сыпи увеличивается до 1 нед, корки, покрывающие пузырьки, подсыхают не ранее 3-й недели заболевания. Наибольшему риску развития прогрессирующего опоясывающего лишая подвержены больные лимфогранулематозом или лимфомой, примерно у 40% из них может быть сыпь, распространенная по всей поверхности кожи. У 5-10% лиц с диссеминированными кожными проявлениями развивается вирусная пневмония, менингоэнцефалит, гепатит и другие тяжелые осложнения.

Диагностика болезни Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес)

При развернутой клинической картине ганглиокожных форм опоясывающего лишая диагноз трудностей не представляет. Ошибки часто возникают в начальном периоде болезни, когда имеются симптомы интоксикации, лихорадка и резкие боли. В этих случаях ошибочно ставят диагноз стенокардии, плеврита, инфаркта легкого, почечной колики, острого аппендицита и др. Дифференцируют от простого герпеса, рожи, острой экземы; генерализованную форму опоясывающего лишая — от ветряной оспы. Для лабораторного подтверждения диагноза используются обнаружение вируса при микроскопии или с помощью иммунофлюоресцентного метода, выделение вируса на культурах тканей, серологические методы.

Лабораторную диагностику опоясывающего лишая в широкой практике не проводят.

Лечение болезни Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес)

Впервые дни болезни проводятся мероприятия, направленные на борьбу с интоксикацией, снятие болей и предупреждение генерализации инфекции. Широкое распространение ветряной оспы обусловливает наличие антител в нормальном человеческом иммуноглобулине. Этот препарат назначают внутримышечно возможно раньше в дозе 5-10 мл. Достаточно однократного введения. Обязательно введение человеческого иммуноглобулина при лечении лиц, у которых болезнь возникла на фоне применения цитостатиков, кортикостероидов, иммунодепрессантов, при наличии тяжелых сопутствующих заболеваний (лейкозы, лимфогранулематоз, ВИЧ-инфекция и др.). Препараты, угнетающие иммуногенез, должны быть отменены. Антибиотики назначают лишь при возникновении вторичных бактериальных осложнений. При высокой лихорадке для борьбы с интоксикацией вводят 5% раствор глюкозы, раствор Рингера-Локка, изотонический раствор натрия хлорида. Назначают витамины. Трудную задачу представляет снятие мучительных болей. Используют ненаркотические анальгетики в сочетании с транквилизаторами, иногда приходится прибегать к назначению наркотиков. Дополнительно проводят электрофорез новокаина, новокаиновую блокаду, назначают диатермию.

При появлении герпетических высыпаний местно применяют те же препараты, что и при ветряной оспе. При гангренозных формах повторно вводят увеличенные дозы (10-20 мл) нормального человеческого иммуноглобулина, внутримышечно назначают антибиотики, обладающие противостафилококковой активностью (оксациллин, эритромицин, гентамицин, рифампицин). Местно используют мази, содержащие антибиотики (тетрациклиновая, эритромициновая). При тяжелых формах болезни используют внутривенное введение рибавирина в дозе 15 мг/кг в сутки в виде длительной (в течение 12 ч) внутривенной инфузии. Введение ацикловира не уменьшает болей, но предупреждает развитие висцеральных осложнений.

Прогноз благоприятный, за исключением энцефалитической формы.

Профилактика болезни Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес)

Профилактические мероприятия в очаге не проводятся.

К каким докторам следует обращаться при болезни Опоясывающий лишай (опоясывающий герпес)

Инфекционист

Невролог

Источник