Вестибулярные нарушения при герпесе

Вирус герпеса может поражать не только кожу и слизистые оболочки человеческого организма. В некоторых случаях страдают ткани центральной нервной системы, в том числе – вестибулярные структуры. В таких случаях принято говорить о герпетическом вестибулярной нейроните.

Читайте также: Пневмония: когда воспаление легких вызвано вирусом герпеса?

Причины головокружения и нарушений равновесия при герпетической инфекции

Основной возбудитель – вирус простого герпеса человека 1 или 2 типа. Как правило, заболевание формируется у людей, ранее перенесших другие формы герпетической инфекции и может предшествовать развитию герпетического энцефалита. Со временем, на фоне определенных пусковых факторов, таких как ОРВИ, обострение соматических заболеваний или любые другие иммунодефицитные состояния, происходит повторное воспаление тканей ЦНС.

В случае с герпетическим вестибулярным нейронитом поражается верхняя часть вестибулярного нерва – составляющей VII пары черепно-мозговых нервов. Слуховой нерв, как правило, остается нетронутым инфекцией. Также существуют теории, согласно которым вестибулярный нейронит являются результатом аутоиммунных реакций в ЦНС, запущенных вирусом простого герпеса.

Особенности головокружения и нарушений равновесия при герпесе

Клинические проявления герпетического вестибулярного нейронита заключаются в специфических приступах, при которых возникают такие симптомы:

- Ощущение пассивного передвижения собственного тела или мнимое перемещение предметов в пространстве.

- Усиление головокружения при движениях головы или изменении позы.

- Тошнота, рвота.

- Шаткость и неустойчивость.

- Длительность одного приступа – от нескольких часов до суток.

- Иногда после приступов сохраняется некоторая неустойчивость, продолжающаяся до нескольких недель.

Лечение герпетического вестибулярного нейронита

Лечение герпетического поражения вестибулярного нерва проводиться в амбулаторных условиях. При этом используются следующие терапевтические принципы:

- Вестибулосупрессоры: дименгидринат, метоклопрамид, фенотиазины (фторфеназин, тиэтилперазин, тиоридазин, промазин), транквилизаторы бензодиазепинового ряда (нозепам, диазепам, гидазепам).

- Вестибулярная гимнастика.

Читайте также: Вторичный иммунодефицит: когда снижение иммунитета вызвано вирусом герпеса?

После перенесенного нейронита полное восстановление вестибулярной функции отмечается примерно у 40% переболевших, неполное — у 30%. У остальных пациентов сохраняется стойкая вестибулярная дисфункция в виде периодического системного головокружения.

Головокружение и нарушение равновесия: причина в вирусе герпеса?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Добавить комментарий

наверх

Данная информация предоставлена

с ознакомительной целью.

Не занимайтесь самолечением

Источник

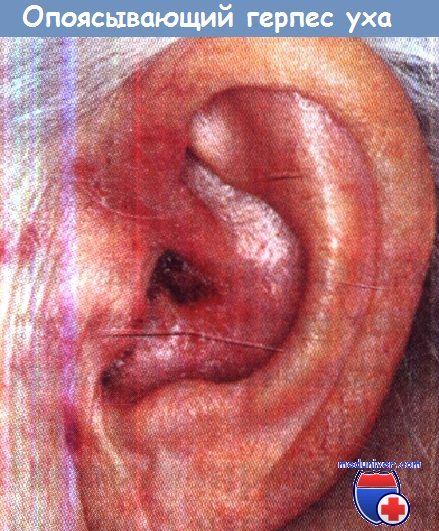

Симптомы поражения уха опоясывающим герпесом (синдрома Ханта) и его лечение

Ушной опоясывающий герпес (herpes zoster oticus), или синдром Ханта, -вторая по частоте после глазного опоясывающего герпеса (herpes zoster ophthalmicus) форма опоясывающего герпеса головы и шеи — наблюдается в любом возрасте, но главным образом — в 40-60 лет.

а) Клиническая картина ушного герпеса:

• Нарушение общего состояния, субфебрильная температура тела.

• Эритема, везикулярная сыпь на ушной раковине и в наружном слуховом проходе.

• Регионарный лимфаденит (изолированный).

• Мучительная невралгическая боль.

• Периферический паралич лицевого нерва (у 60-90% больных).

• Нейросенсорная тугоухость (у 40% больных).

• Головокружение и нарушение равновесия у 40% больных нистагмом, направленным в здоровую сторону.

б) Причины и механизмы развития. Ушной опоясывающий герпес — вирусная инфекция, входные ворота которой не установлены. Возможно, вирус через кровь попадает в ЦСЖ и оболочки мозга, вызывая энцефаломиеломенингит и воспаление спирального или преддверного ганглия.

в) Диагностика поражения уха опоясывающим герпесом:

• Осмотр ушной раковины и отоскопия.

• Аудиография и акустическая импедансометрия.

• Вестибулярные пробы

• Исследование функции лицевого нерва.

• Проба Ширмера.

• Исследование функции языкоглоточного и блуждающего нервов.

• Серологическое исследование на противовирусные антитела.

• Поясничная пункция, исследование ЦСЖ (диагностика серозного менингита).

г) Дифференциальный диагноз:

• Буллезный мирингит.

• Идиопатический паралич лицевого нерва.

д) Лечение ушного герпеса:

• Противовирусная терапия ацикловиром или фамцикловиром (противовирусные препараты, блокирующие синтез ДНК вирусами простого герпеса 1-го и 2-го типа (ВПГ-1 и ВПГ-2) и вирусом varicella-zoster).

• у-глобулин.

• Антибиотики (профилактика суперинфекции).

• Местное лечение поражений кожи примочками или мазью.

е) Течение и прогноз. Полное выздоровление может наступить в течение 4 нед., но при поражении лицевого нерва оно бывает неполным. Нарушение функции улитки и преддверия обычно бывает необратимым.

ж) Другие вирусные инфекции. Грипп, корь, аденовирусная инфекция, ветряная оспа, коксаки-вирусная инфекция и эпидемический паротит часто вызывают вестибулярный нейронит с соответствующими симптомами.

Виру сэпидемического паротита (свинка) обладает особым тропизмом к улитке и обычно вызывает односторонний серозный лабиринтит, деструкцию волосковых клеток и дистрофию кортиева органа. Возможно также развитие нейролабиринтита с деструкцией спирального ганглия. Преддверная часть лабиринта при эпидемическом паротите почти никогда не поражается.

P.S. Эпидемический паротит — наиболее частая причина развития односторонней глухоты у детей младшего возраста.

— Течение. Основное заболевание обычно имеет легкое или абортивное течение.

— Прогноз. Прогноз неблагоприятный, что связано с необратимостью поражения.

з) Серозный лабиринтит. Серозный лабиринтит обусловлен серозным воспалением пери- и эндолимфатического пространства, вызванным вирусной инфекцией или токсинами и приводящим к частичной или полной деструкции сенсорных клеток улитки и преддверия. Нарушение функции улитки и преддверия обычно необратимо.

и) Аутоиммунные заболевания уха. Аутоиммунное заболевание или синдром могут привести к поражению внутреннего уха, приводящему обычно к быстрому асимметричному развитию двусторонней нейросенсорной тугоухости. Поражение лабиринта может иметь флуктуирующее течение и иногда сопровождается вестибулярными симптомами.

• Синдром Когана.

• Гранулематоз Вегенера.

• Рецидивирующий полихондрит.

• Первичное аутоиммунное заболевание.

— Также рекомендуем «Симптомы болезни Меньера и его лечение»

Оглавление темы «Заболевания уха»:

- Симптомы потери слуха от антибиотиков и других лекарств

- Симптомы поражения уха опоясывающим герпесом (синдрома Ханта) и его лечение

- Симптомы болезни Меньера и его лечение

- Симптомы вестибулярного синдрома (неврита) и его лечение

- Симптомы доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ, купулолитиаза) и его лечение

- Симптомы центрального вестибулярного головокружения

- Симптомы периферического вестибулярного головокружения

- Симптомы и причины внезапной потери слуха (внезапной нейросенсорной тугоухости)

- Симптомы прогрессирующей нейросенсорной тугоухости и ее лечение

- Симптомы пресбиакузиса и его лечение

Источник

Шейный синдром

Кохлеовестибулярные нарушения при вертебробазилярной недостаточности, вызванной патологией шейных позвонков, связаны с сосудистой патологией и нарушением вегетативной иннервации не только в области внутреннего уха, но и в области ядер ствола мозга (вегетососудистый лабринтно-ядерный синдром).

Об этом свидетельствуют парадоксальная реакция отклонения рук и латеропульсация в сторону быстрого компонента нистагма. Более часто встречающиеся и выраженные вестибулярные нарушения сводятся к вращательному головокружению, преимущественно при резких поворотах головы, и спонтанному нистагму. Тухоугость и ушной шум наблюдаются реже. Нистагм, нередко ротаторный, чаще возникает при поворотах головы в сторону наиболее значительного поражения.

Вестибулярная возбудимость резко снижена. Вестибулярные нарушения часто сочетаются с неврологическими в виде болей в области шеи и затылка, иррадиирующих в плечевой пояс и руку, болей и парестезии в области лица, околоносовых пазух, ушей, глотки. Иногда возникают внезапные меньероподобные приступы с резким головокружением, нарушением равновесия, рвотой, ушным шумом, понижением слуха.

Диагноз устанавливают на основании жалоб, результатов обследования больного ларингологом совместно с невропатологом, рентгенографии шейных позвонков, реоэнцефалографии, ангиографии. Шейный синдром необходимо дифференцировать главным образом от болезни Меньера, при которой приступы не зависят от изменения положения головы, отсутствуют указанные неврологические нарушения и изменения шейных позвонков. Лечение проводят невропатологи и ортопеды.

Ушная форма герпес зостер

Данное заболевание вызывается вирусом, относящимся к группе ДНК-вирусов (ядро состоит из ДНК).

Основные симптомы — покраснение и образование пузырьков на ушной раковине, невралгия этой области (глубокая, жгучая боль), возможен паралич лицевого нерва по периферическому типу (более чем у половины больных). Часто наблюдается кохлеовестибулярный синдром. При этом возникают нейросенсорная тугоухость, сильное головокружение, тошнота, рвота, спонтанный нистагм в сторону здорового уха. Иногда наблюдается паралич других черепных нервов (чаще V, IX, X и XII).

Диагностика основывается на характерной клинической картине и результатах определения антител в сыворотке или культуре из жидкости пузырька или корочки. Заболевание необходимо дифференцировать от ишемического паралича (паралич Белла) лицевого нерва при отсутствии пузырьков.

Лечение. Специфическое лечение неизвестно. Антибиотики неэффективны. Кортикостероиды ухудшают клиническое лечение. Наиболее эффективно лечение ZIG (у-глобулиновая фракция сыворотки, взятой у больного, недавно выздоровевшего от герпеса, через 7—35 дней после высыпания) и цитозин-арабинозидом (антиметаболический препарат, предупреждающий синтез вирусной ДНК). Внутривенно вводят 300 мг препарата каждые 12 ч в течение 3 дней.

Невринома слухового нерва

Данная опухоль представляет интерес для отоларинголога лишь в аспекте дифференциальной диагностики. Это особенно относится к весьма редким случаям, когда клинически опухоль проявляется так же, как болезнь Меньера: флюктуирующей тугоухостью с приступами вращательного головокружения и нейровегетативными симптомами при отрицательном ФУНГ.

Диагноз устанавливают на основании результатов исследования слуховой и вестибулярной функций — неврологического исследования, рентгенографии по Стенверсу, меатоцистернографии, компьютерной томографии. Однако опухоль в I стадии редко диагностируют. Лечение хирургическое, обычно его осуществляет нейрохирург.

Ототоксические поражения фармакологического генеза

Ототоксические антибиотики (стрептомицин, цин, неомицин, гентамицин, биомицин и др.) относятся к группе аминогликозидов [Шантуров А. Г., Сенюков И. В., 1980; Ylberg G., 1980]. После внутримышечных инъекций они попадают в перилимфу через 15 мин, через 2 ч концентрация их в периэндолимфатическом пространстве наиболее высокая. Интоксикация внутреннего уха в основном зависит от индивидуальной чувствительности и функции почек (следует подчеркнуть, что аминогликозиды не только ото-, но и нефротоксичны).

При острой интоксикации поражается преимущественно одно ухо, тогда как при хронической — оба. Обычно наблюдаются симптомы поражения улитки, вестибулярные нарушения встречаются намного реже. Острые лабиринтные атаки возникают лишь при острой интоксикации. Возможны сильное головокружение с тошнотой и рвотой, неуверенная походка, особенно в темноте.

Калорическая и вращательная пробы указывают на постепенное угасание вестибулярной функции. Более тяжелое поражение улитки начинается с падения слуха сначала на высокие тоны, а в последующем развивается глухота. Кохлеовестибулярные нарушения встречаются и при местном (эндауральном) применении аминогликозидов [Federspil P., 1984].

К препаратам, не относящимся к антибиотикам и влияющим на слуховую и вестибулярную функции, относятся хинин и салицилаты. Хинин может быть ототоксичен и в небольших дозах. Салицилаты при острой интоксикации вызывают обратимые вестибулярные нарушения (неуверенная походка, спонтанный нистагм без головокружения, нередки понижение слуха и ушной шум). Ототоксичны противоопухолевые препараты блеомицин, винкристин, цис-платин [Guthrie Т., Gynther L., 1985].

При появлении признаков острой интоксикации показано лечение в стационаре. Ототоксические антибиотики немедленно отменяют, назначают гемодез внутривенно (300—500 мл) в сочетании с 5 % раствором глюкозы (400 мл), 5 % раствором натриевой соли аскорбиновой кислоты (1—3 мл внутривенно или внутримышечно). Дают обильное питье, слабительные и потогонные средства, из мочегонных — гипотиазид внутрь по 0,1—0,2 г (лазикс и урегит противопоказаны!).

Одновременно проводят такое же лечение, как при острых кохлеарных невритах, например: 6 % раствор тиамина по 1 мл внутримышечно, 1 % раствор никотиновой кислоты по 1 мл подкожно, внутрь рутин и глютаминовая кислота и т. п.

В.О. Калина, Ф.И. Чумаков

Опубликовал Константин Моканов

Источник

Вестибулярный синдром — патологическое состояние, обусловленное дисфункцией вестибулярной системы, которая отвечает за равновесие и координацию движений. Вестибулярная система представляет собой статокинетический анализатор, который с помощью тоногенных механизмов и различных вегетативных реакций обеспечивает поддержание устойчивого положения тела в пространстве. Основным функциональным компонентом системы является вестибулярный нерв. Он состоит из чувствительных и двигательных волокон, которые начинаются от ядер продолговатого мозга и заканчиваются крупным узлом в слуховом анализаторе. Его периферические отростки имеют рецепторные клетки, локализованные в полукружных каналах. Они реагируют на любое изменение положения тела в пространстве и передают полученную информацию в ЦНС. Когда поражаются структуры вестибулярной системы, она перестает выполнять свои основные функции, и в организме развиваются неврологические, соматические и вегетативные расстройства.

Лабиринт – важный орган вестибулярной системы. Он состоит из трех полукружных каналов, расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях и заполненных эндолимфой. С их помощью в головной мозг поступаю сигналы, когда человек совершает движения головой: кивает или поворачивает ее в стороны. Структуры вестибулярной системы, орган зрения и костно-мышечный аппарат контролируют и поддерживают положение тела в покое и при движении. Зрительная система предупреждает нечеткость зрения и формирование размытой картинки изображения при движении головой. Сенсорные рецепторы, расположенные в суставах, связках и мышечных волокнах, воспринимают внешнее раздражение, преобразуют его энергию в нервные импульсы, передаваемые в ЦНС. Подобные процессы позволяют сохранить равновесие и предупредить падение. В лабиринте происходит регистрация механических сил, в том числе гравитации, которая оказывает непосредственное воздействие на структуры вестибулярной системы. Мозг получает информацию, после обработки которой становится легко и просто управлять своим телом.

Синдром является проявлением различных заболеваний и патологических состояний, вызванных приемом некоторых медикаментов. Заболевания внутреннего уха нарушают работу вестибулярного аппарата, мозг начинает получать ложную информацию, что клинически проявляется характерными признаками. К таким заболеваниям относятся: воспаление лабиринта, средний отит, опухоли и травмы, интоксикации, гипертоническая болезнь, ангионеврозы.

Недуг развивается по мере старения организма. Пожилые люди часто жалуются на головокружение и нарушение равновесия. Вестибулопатия может появляться и в раннем возрасте при несостоятельности отолитового аппарата. У детей причинами синдрома являются умственное истощение и физическое перенапряжение, нервозность и стрессовые состояния. У них болезнь проявляется укачиванием на качелях, в лифте и общественном транспорте.

У больных с вестибулярным синдромом часто кружится голова, затуманивается сознание, кажется, что они вращаются и сейчас упадут. Эти признаки обычно сопровождаются тошнотой, рвотой, нарушением стула, тревожностью и беспокойством, колебаниями давления, тахикардией, неустойчивым положением тела. По МКБ-10 вестибулопатия имеет код Н81 и относится к заболеваниям внутреннего уха.

В классификации выделяют:

- Центральный вестибулярный синдром развивается при повреждении ствола и больших полушарий головного мозга. Симптомами патологии являются: потеря равновесия, незначительные слуховые симптомы, односторонняя глухота, неврологические расстройства.

- Периферический вестибулярный синдром – проявление лабиринтита, воспаления корешков спинного мозга, поражения рецепторных клеток и вестибулярного нерва. Он проявляется горизонтальным нистагмом, шумом в ушах и ухудшением слуха.

Этиология

Факторы, провоцирующие развитие синдрома:

- Тревожность и беспокойство,

- Длительная скорбь и горе,

- Стрессы и нервозность,

- Психоэмоциональное истощение и физическое перенапряжение,

- Неправильное питание, голодание, изнуряющие диеты,

- Пожилой возраст.

К заболеваниям, проявляющимся вестибулярными расстройствами, относятся патологии лабиринта, головного мозга, позвоночника, нервной системы, травматические повреждения головы, новообразования, острые инфекции, а также возрастные особенности.

- ЧМТ с утратой равновесия при резком движении головой.

- Лабиринтит — воспаление внутреннего уха инфекционной этиологии, проявляющееся головокружением и кохлеарными нарушениями.

- Инфаркт лабиринта у пожилых лиц и у молодых людей на фоне атеросклероза или повышенной свертываемости крови, проявляющийся неуверенностью в определении своего положения в пространстве, атаксией, неврологическими признаками, дискоординацией движений.

- Болезнь Меньера с приступообразным головокружением, заложенностью ушей, диспепсическими явлениями, нейросенсорной тугоухостью.

- Базилярная мигрень – головокружение, острая головная боль, потеря устойчивости, гиперчувствительность к громким звукам и яркому свету.

- Рассеянный склероз проявляется пошатыванием во время ходьбы, атаксией, тремором, горизонтальным нистагмом, изнурительной головной болью, глухотой, парестезиями, эмоциональной лабильностью.

- Вестибулярный неврит, вызванный герпес-вирусом, обостряется осенью или весной и проявляется головокружением, диспепсическими явлениями. Симптомы недуга длятся несколько дней и постепенно регрессируют.

К более редким причинам синдрома относятся:

- острое воспаление среднего уха,

- синдром вертебро-базилярной артериальной системы,

- нейроциркуляторная дистония,

- дегенеративно-дистрофическое поражение межпозвоночных дисков в шейном отделе позвоночника,

- артериальная гипертензия,

- новообразования и кисты в головном мозге,

- психогенные расстройства,

- острые состояния после операций на ухе.

Слабость в ногах и потеря равновесия могут быть вызваны также обычным укачиванием в транспорте или медикаментозным отравлением. Идиопатический вестибулярный синдром не имеет установленной причины. Его происхождение не связано с другими состояниями или заболеваниями пациента.

Признаки вестибулярных нарушений могут возникнуть при поражении центрального отдела вестибулярного аппарата — головного мозга, а также периферических отделов – лабиринта, нервов, рецепторов. Нормально функционирующая вестибулярная система обеспечивает устойчивое положение тела человека и его правильную ориентацию в пространстве.

Симптоматика

Головокружение и чувство вращения — основные клинические проявления недуга, на которые чаще всего больные с синдромом жалуются на приеме у врача. При системном головокружении больные жалуются на вращение предметов окружающей обстановки перед собой, при внесистемном – на шаткость походки, раскачивание тела из стороны в сторону. Такие ощущения возникают внезапно и оказывают сильное влияние на психику больных. Они начинают хвататься за кровать или стул, чтобы не упасть.

Головокружение в зависимости от поражения структур вестибулярной системы бывает трех видов:

- проприоцептивное головокружение воспринимается больными как изменение положения собственного тела,

- тактильное — ощущение того, что «земля уходит из-под ног»,

- зрительное — вращение окружающих предметов вокруг больного.

Симптоматика вестибулярного синдрома также включает следующие клинические признаки:

- неустойчивое положение тела,

- чувство того, что «все вокруг движется и вращается»,

- тошнота и рвота, диарея,

- мушки и темные круги перед глазами, снижение остроты зрения,

- неспособность фиксировать взгляд на конкретном предмете,

- затуманенный взгляд,

- изменение сердечного ритма,

- колебания кровяного давления,

- нарушение ритма дыхания и пульса,

- снижение температуры тела,

- изменение величины зрачков,

- общая слабость, недомогание, депрессия,

- помрачение сознания,

- нарушение ориентации во времени и пространстве,

- быстрая утомляемость,

- головная боль различной интенсивности,

- нарушение концентрации внимания,

- нистагм,

- шаткость походки,

- тремор и миоклонии,

- мышечная гипотония,

- речевые расстройства,

- тревога, обеспокоенность, панический страх,

- звон или шум в ушах, снижение слуха,

- бледность кожи на лице и шее,

- обильное потоотделение,

- нечеткость зрения.

Клинические симптомы патологии не возникают одновременно и не присутствуют постоянно. Обычно синдром проявляется кратковременными приступами, которые возникают через различные промежутки времени. Начало приступа может быть спровоцировано резкими звуками или запахами, переменой погоды. В перерывах между приступами больные ни на что не жалуются и чувствуют себя удовлетворительно.

Формы вестибулопатии:

- Вертеброгенная вестибулопатия развивается в результате патологических процессов в шейном отделе позвоночника — остеохондроза, протрузии, грыжи. У больных возникают характерные клинические признаки: длительные головокружения, головная боль, невозможность зафиксировать взгляд.

- Вестибулярный нейронит — острое инфекционное воспаление нервных волокон внутреннего уха и преддверного ганглия, проявляющееся нарушением равновесия, нистагмом глаз, приступообразным головокружением, чувством страха, тошнотой, рвотой, заложенностью и шумом в ушах, вегетативными расстройствами. Больные отмечают, что появлению данной симптоматики предшествовала ОРВИ. Осложнением недуга является энцефалопатия.

- Посттравматическая вестибулопатия — результат травматического повреждения лабиринта, прободения барабанной перепонки и кровоизлияния в полость среднего уха. Причинами подобных процессов являются: сотрясение, ушиб, сдавление головного мозга, баротравмы, переломы основания и свода черепа, эпидуральные и внутримозговые гематомы. Головокружение у больных стойкое с тошнотой, рвотой, нистагмом, атаксией, слуховыми нарушениями.

Любую болезнь, в том числе и вестибулярный синдром, следует лечить на ранних этапах, когда она еще максимально не развилась и не вызвала необратимых изменений. Если синдром запустить и оставить на волю случая, ресурсы организма не выдержат. Сам организм может не справиться с болезнью. Всем пациентам с признаками патологии необходимо обратиться к специалисту и пройти тщательное обследование для постановки точного диагноза и получения рекомендаций по быстрому восстановлению. Чтобы терапия была эффективной, следует определиться с причиной недуга. Надо лечить не симптомы, а устранять все этиопатогенетические факторы, спровоцировавшие недуг.

Диагностика

Поскольку вестибулярный синдром имеет множество причин, его диагностика достаточно сложная. Больных обследует невролог и ЛОР-врач. Они выслушивают жалобы, собирают анамнез, осматривают пациентов и подробно изучают симптоматику. Затем специалисты проводят непосредственное стандартное обследование органа слуха и определение неврологического статуса больных. С помощью холодной и теплой воды проводят диагностические тесты, суть которых заключается в воздействии на среднее ухо и определении разницы в нистагме.

К специальным врачебным методикам относятся:

- Аудиометрия позволяет точно определить нарушения в восприятии звуков,

- Электронистагмография – графическая регистрация изменений биопотенциалов глазного яблока,

- Офтальмоскопическое исследование – осмотр глазного дна с помощью специальных инструментов,

- Магнитно-резонансная и компьютерная томография,

- Вестибулометрия проводится для выяснения причин головокружения и оценки выраженности нарушений.

Лечение

Комплексное лечение синдрома вестибулярных нарушений направлено на устранение причин и клинических проявлений недуга. Схема терапевтических мероприятий определяется патогенезом вестибулярных дисфункций.

При болезни Меньера больным показано сокращение употребления соленых продуктов, ограничение алкоголя, отказ от курения. Антибактериальные препараты или стероидные гормоны вводят в барабанную полость. В тяжелых случаях показано оперативное вмешательство. Для лечения среднего отита назначают противоспалительные и противомикробные препараты.

При всех видах патологии, независимо от причины, проводят симптоматическую терапию. Больным назначают:

- антихолинергические препараты – «Платифиллин», «Атровент»,

- антигистаминные средства – «Димедрол», «Супрастин», «Тавегил»,

- бензодиазепины – «Реланиум», «Лоразепам»,

- противорвотные препараты – «Метеразин», «Церукал», «Мотилиум»,

- сосудистые средства – «Кавинтон», «Пирацетам»,

- лекарства с сосудорасширяющим, антиагрегантным и нейрометаболическим действием – «Бетасерк», «Бетавер», «Тагиста».

Во время приступа необходимо приложить холод к голове и грелку к ногам, принять «Белласпон», «Циннаризин» или «Но-шпу». В межприступный период пациентам показано правильное питание и ведение активного образа жизни, лечение лекарственными травами и фитосборами, массаж головы, акупунктура, ЛФК, иглорефлексотерапия, гирудотерапия, магнитотерапия.

Эти общетерапевтические мероприятия восстанавливают работу статокинетического анализатора и устраняют головокружение. У больных становится уверенной походка, улучшается работа нервной системы, пропадает тревожность, беспокойство, панический страх. Структуры вестибулярного аппарата начинают намного лучше работать, повышается иммунная защита и общая резистентность организма, боль и дискомфорт исчезают, выраженность головокружения и диспепсических явлений уменьшается, ритм сердца и кровяное давление восстанавливаются, движения больных становятся координированными, а положение тела устойчивым. Состояние организма заметно улучшается, работоспособность восстанавливается, качество жизни повышается.

Вестибулярная реабилитация – комплекс мер, которые проводятся с целью скорейшей нормализации функций вестибулярного аппарата. Она включает гимнастику и тренировку походки. Сначала больные испытывают дискомфортные ощущения при выполнении упражнений, а затем привыкают к этому. Вестибулярная гимнастика вместе с фармацевтическими средствами оказывает положительный терапевтический эффект. Оперативное вмешательство показано при травмах и кровоизлияниях, которые представляют опасность для жизни больных.

пример универсального комплекса вестибулярной гимнастики

Комплексное лечение улучшает иннервацию и кровоснабжение элементов внутреннего уха, оказывает положительное воздействие на весь организм.

Профилактика

Прогноз вестибулярного синдрома при своевременном и правильном лечении благоприятный. Правильное питание, занятия спортом, чередование труда и отдыха, полноценный сон, отказ от вредных привычек и грамотное лечение патологий, проявляющихся вестибулярными расстройствами — основные мероприятия, позволяющие предупредить головокружение и потерю равновесия.

Чтобы исключить травмирование лиц, склонных к падению, необходимо выполнять следующие правила: использовать низкие кровати с ограничителями, удобную и безопасную мебель, надлежащие вспомогательные устройства для передвижения, специальные поручни в санузлах, защитные заслоны и ограждения.

Видео: о нарушении работы вестибулярного аппарата

Источник